Les travailleurs sociaux philosophent

« Lundi 8 heures, centre professionnel et de pédagogie appliquée de Vitry-sur-Seine. Bernard Benattar, comme chaque mois, anime un atelier de philosophie avec des travailleurs sociaux, qui sont pour la grande majorité des assistantes sociales. Des femmes de tous âges sont assises autour de tables disposées en un grand carré. La plupart sont des habituées qui fréquentent avec assiduité cet atelier mensuel proposé au titre de la formation à ceux qui le souhaitent. Le thème du jour : « De quoi je me mêle ? L’intimité ». Au début, des questions très concrètes viennent au premier plan. Faut-il se mettre à la place de l’usager que l’on a face à soi ? Quelle distance ? Quelle empathie ? Deux participantes semblent en désaccord. Au fur et à mesure de la discussion, il apparaît que ce désaccord est le reflet des contradictions, des tensions au cœur de leur métier. « Comprendre tout en gardant la distance », « entrer dans l’intimité de l’autre pour qu’il se la réapproprie », instaurer un rapport de confiance tout en étant un « rouage dans une institution de contrôle »… Les participantes prennent au sérieux l’idée qu’il s’agit d’un atelier philosophique : il exige de ne pas s’en tenir à la description de leur quotidien mais de prendre du recul et d’aborder le problème dans toute sa généralité. B. Benattar, avec souplesse, calme le rythme quand les participantes passent trop vite sur un point qu’il juge important. Il reprend certains termes, interroge, rebondit, citant parfois un philosophe ou s’appuyant sur un exemple tiré de la presse.

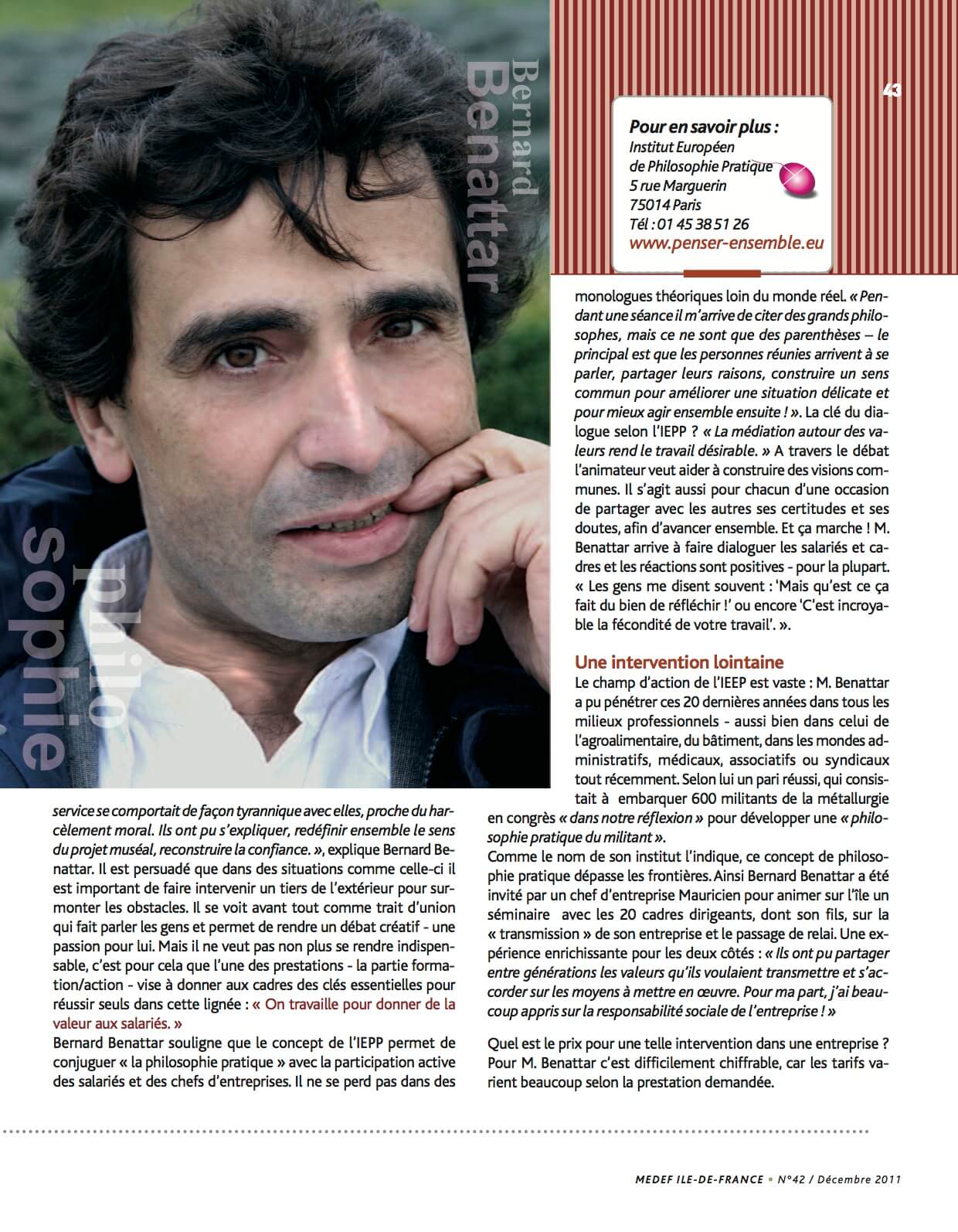

Après le déjeuner, pour relancer la réflexion, il propose qu’un entretien avec Pierre Pachet sur l’intériorité, tiré de la revue Rue Descartes(1), soit lu à tour de rôle à haute voix dans son intégralité. Texte long, difficile.Si certaines remarquent qu’elles ont parfois perdu le fil, elles parviennent pourtant à faire raisonner ce texte avec leur expérience : leur « intrusion » dans l’existence d’autrui, les limites de leur aide… Mais aussi la manière dont elles « reconstruisent l’intimité de l’usager par la parole », dont elles dévoilent la « cohérence derrière la confusion », la manière dont elles essaient de « restaurer l’estime de soi »… La discussion est serrée, mais l’heure tourne et l’atelier prend fin. Tel Ulysse, les participantes qui ont fait un long voyage, parfois bien éloigné de leur quotidien professionnel, sont revenues à bon port, avec dans leurs cales des analyses éclairantes. « On est tout le temps dans le “faire”. On n’a pas le temps de se poser. Ici, on peut prendre le temps, on réfléchit sur ce qu’on fait, c’est important aussi pour retrouver du sens à son travail », explique l’une des participantes. Cela fait une dizaine d’années que B. Benattar anime des ateliers de philosophie du travail. Des interventions d’une durée variable (quelques heures, plusieurs jours…) auprès de professionnels de tous horizons : de chefs de chantier dans les travaux publics aux travailleurs sociaux, de dirigeants de PME au personnel de crèche… Après ses études de philosophie, il a suivi une formation de psychosociologue du travail qui l’a amené à arpenter le monde professionnel. Peu à peu, il a décidé de mettre en avant la philosophie jusqu’à en faire le cœur de son activité. « Les questions ne sont pas posées uniquement à partir de l’expérience de chacun. Si le vécu des participants peut être invoqué, c’est pour nourrir une réflexion qui se veut générale et non égocentrée », explique-t-il. C’est là pour lui la spécificité de l’approche philosophique. »

« La philosophie en entreprise »

Moins développée en France, la philosophie en entreprise constitue un autre champ de ces nouvelles pratiques. Eugénie Vegleris, agrégée de philosophie, a enseigné en terminale avant de quitter l’Éducation nationale et de se mettre à son compte. Elle anime des formations sous la forme d’ateliers, elle fait des consultations individuelles et aussi des conférences. Pour éviter les dérives, il faut selon elle avoir une stricte déontologie. Elle refuse pour sa part d’intervenir quand la philosophie est sollicitée comme divertissement ou lorsqu’elle est prise comme un outil de légitimation. « Deux fois, explique-t-elle, on m’a demandé de réfléchir sur les valeurs de l’entreprise sans être prêt à la remise en cause qui en ferait de véritables leviers d’action. Les valeurs sont souvent un piège. » À ceux qui lui reprochent de galvauder la philosophie, de l’instrumentaliser, voire de la prostituer, elle répond que le consultant doit garder des exigences pleinement philosophiques, en mettant en avant le souci de la clarté, de la rigueur et de la confrontation. Elle ne va pas parler de « leadership » (terme si souvent utilisé dans l’entreprise), mais l’éclairer par l’analyse de concepts tels que l’autorité ou le charisme. Les responsables d’une banque souhaitent aborder les problèmes liés au fait que le client devient de plus en plus « virtuel » avec l’informatique et Internet. Elle propose un séminaire sur l’abstraction où elle convoque des références philosophiques très classiques pour déplacer le questionnement. D’autres philosophes en entreprise ont une stratégie différente : ils choisissent de s’adapter d’emblée au langage de l’entreprise, parlant de « management », de « motivation », d’« esprit d’équipe », ou « relation client », etc. Et, bien souvent, pour des raisons économiques, la philosophie en entreprise s’adresse d’abord aux managers et aux cadres à responsabilité. Une démocratisation de la philosophie qui a en ce cas ses limites. La philosophie en entreprise reste toutefois encore marginale en France. Parmi ses principaux acteurs, on trouve outre E. Vegleris, Crescendo, le département de formation en entreprise de l’Institut de philosophie comparée (IPC), l’institut européen de philosophie pratique de B. Benattar… De nouvelles structures telle Philos, créée par de jeunes philosophes, s’engagent aussi sur cette voie. Les organismes plus généralistes de formation professionnelle comme Cegos commencent également à proposer des modules de philosophie. Des débuts timides mais bien réels. »

Article de la rubrique « Enquête » du mensuel Sciences Humaines n°207 par Catherine Halpern.